診斷思路(一)病因1,詢問病史(1)是否有細菌、真菌及寄生蟲感染。

(2)是否患有自身免疫性疾病(類風濕關節炎、結節病等)及腫瘤性疾病(腎臟腫瘤、白血病等).(3)是否應用糖皮質激素、腎上腺素、氯化鋰等藥物。

(4)有無嚴重燒傷、擠壓傷、電擊傷;中毒;急性溶血或大量失血;是否處于骨髓抑制恢復期等。2,體格檢查 依原發病不同,而出現相應的臨床癥狀,故主要為原發病的相應體征。

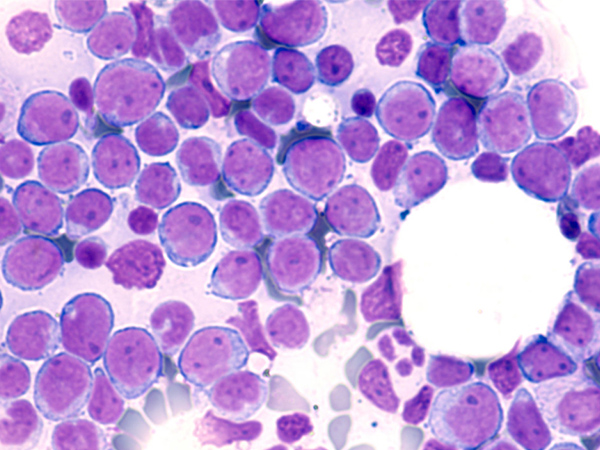

(二)實驗室檢查1,外周血涂片白細胞總數高達50×l0^9/l~100×10^9/l,但超過100×10^9/l者罕見。少數病例白細胞計數正常甚至降低,但血涂片內可顯示核左移,可見一定數量的中、晚幼粒細胞,甚至原粒和早幼粒細胞。此外,極少數病例顯示絕對性單核細胞增多(等于或超過1×10^9/l),即單核細胞型類白血病反應(肉芽腫病時).一般無貧血和血小板減少現象。2,骨髓涂片細胞形態和骨髓切片病理組織學檢查(1)骨髓細胞學形態:有嚴重細菌感染的lkr患者,骨髓涂片示粒系增生異常活躍的同時伴顯著的中毒性改變。成熟中性粒細胞內易見中毒性顆粒、空泡變性和杜爾(dohle)小體,伴明顯的核左移,粒系前體細胞增多,嗜酸粒細胞和嗜堿粒細胞不增多。紅系細胞正常或輕度受抑制。幼紅細胞鐵顆粒減少,但慢性感染時鐵儲量增加。當外周血小板增多時,骨髓象內巨核細胞數亦可增多。在重癥感染患者中,骨髓象內示巨噬細胞增多的同時,常可伴明顯的感染相關性噬血細胞綜合征。在與結核感染相關的lkr,骨髓涂片內常示儲鐵增多和巨噬細胞增多,且易檢出噬血細胞現象,使用抗酸染色(ziehl一neelsen)等特殊染色易檢出結核桿菌。

(2)骨髓切片病理組織學檢查:病理組織學改變主要表現在以下6個方面。

1)增生活躍:切片顯示增生活躍或異常活躍;脂肪細胞減少;粒系細胞/紅系細胞的比值增高,但一般達不到慢性粒細胞白血病慢性期所見水平。

2)粒系細胞:主要以粒系細胞增生為主,并明顯“左移”,前體細胞(中幼與早幼細胞)數增多。但粒系細胞發育與成熟仍然有序,切片正常結構與排列仍保持良好,原始與早幼粒細胞的正常小梁旁定位不變。

3)紅系細胞:紅系細胞正常或輕度受抑制,定位無異。

4)巨核細胞:巨核細胞數量增多,但形態與定位無明顯異常,易見“裸核”形巨核細胞。

5)漿細胞:慢性感染時網狀漿細胞示增多。但由于此種漿細胞表面黏附分子質量高,不易被抽出,故涂片內的漿細胞數常不增多。切片內偶見雙核型漿細胞。

6)骨髓基質改變:感染相關的骨髓基質改變尚有靜脈竇增多,出現膠狀變性區,慢性感染時局灶性網,恍纖維增多亦易見。3,中性粒細胞堿性磷酸酶積分測定。4,細胞遺傳學檢查(尤其是ph染色體).5,分子遺傳學(bcr/abl融合基因)檢查。6,與基礎疾病相關的各種檢查。

(三)治療結果類白血病反應多有明確誘因,類白血病反應本身不需要治療,原發病因去除后,可迅速恢復。故應仔細尋找原發病,積極予以治療。鑒別診斷類白血病反應多有明確誘因,但當原發病較隱蔽時,應注意鑒別。

(一)慢性粒細胞白血病鑒別要點:

①前者血液內原始與早幼粒細胞缺乏或極罕見,白細胞計數罕有超過,100×10^9/l,而后者白細胞計數常更高;

②慢粒慢性期骨髓切片增生度可高達100%,小梁旁脂肪細胞常消失,伴以粒系細胞/紅系細胞的比值增高,可高達(10~20):1;lkr達不到這一水平;

③慢粒慢性期巨核細胞不僅顯著增多,且多形性變明顯,易見微巨核,骨髓切片內巨核細胞常形成小簇,此種改變不可能在lkr時出現;

④lkr時中性粒細胞堿性磷酸酶活性升高,而慢粒慢性期降低;

⑤lkr時無嗜堿粒細胞增多現象;

⑥lkr時可見中毒性顆粒,慢粒時無;

⑦ph染色體、核型分析或bcr/abl融合基因的印跡檢測有助于慢粒與lkr間的鑒別;

⑧gomori染色網狀纖維增生在慢粒時常見,有助于與lkr間的鑒別。

(二)骨髓增生異常/骨髓增殖性疾病1,不典型慢性粒細胞白血病 即ph染邑體(或)abl-ph(或)bcr—abl融合基因陰性的慢粒。鑒別要點:

①多數lkr病例血液白細胞總數常超過50×10^9/l;反之,多數不典型慢粒患者血液白細胞計數正常或降低;

②不典型慢粒時常伴顯著的粒系細胞病態造血,甚至多系血細胞病態,而lkr則否;

③lkr時中性粒細胞可出現中毒性變化,而不典型慢粒時則否;

④中性粒細胞堿性磷酸酶活性測定,lkr時升高,而不典型慢粒時正常或降低;

⑤下典型慢粒時骨髓切片示巨核細胞增多,多形核明顯,易檢出巨核細胞集簇,在lkr時不出現;

⑥不典型慢粒有輕至中度網狀纖維增多,而lkr時呈陰性反應。2,慢粒一單核細胞白血病 在少數嚴重慢性感染以_及肉芽腫病時,患者可顯示絕對性巨核細胞增多(等于或超過1×10^9/l),需與慢粒單核細胞白血病進行鑒別。因嚴重感染時中毒性改變常不明顯,對伴明顯感染和巨核細胞增多的病例,診斷慢粒一單核細胞白血病須慎重,除非有:

①骨髓顯示明顯髓系或多系病態造血的證據;

②臟器存在白血病細胞浸潤現象;

③骨髓象內檢出贅生性單核系前體細胞,并需經細胞化學染色和免疫表型(cdl4、cd64、cd68)的檢測證實;

④gomori染色常示網狀纖維增多,少數合并骨髓纖維化。3,幼年型粒一單核細胞白血病 小于5歲兒童的lkr須注意與該病進行鑒別。幼年型粒一單核細胞白血病是一種嬰幼兒期兼有骨髓增生異常綜合征和骨髓增生性疾病雙重特性的混合型髓細胞系腫瘤。鑒別要點:

①臨床有貧血,肝、脾和淋巴結腫大,皮疹;

②外周血單核細胞>l×10^9/l;

③紅細胞逆轉至胎兒造血的反祖特點,諸如胎兒血紅蛋白濃度升高和紅細胞碳酸酐酶濃度下降,④ph染色體(一),bcr-abl(一),克隆性染色體異常,可為單體7、三體8和7號染色體異常;

⑤骨髓內幼稚和異常單核細胞以及紅系前體細胞增生,紅系細胞生成異常,表現為胎兒血紅蛋白升高,以及紅細胞l類抗原表達降低;骨髓切片內異常單核細胞彌漫性或間質型浸潤;gomori染色示網狀纖維增生(+~++),這些在lkr時看不到,可茲鑒別。由epstein barr病毒(eb病毒)、巨細胞病毒和人皰疹病毒感染引起的lkr常易與該病混淆,應進行病毒檢測。

(三)慢性中性粒細胞白血病慢性中性粒細胞白血病與lkr兩者均是明顯的中性粒細胞增多,出現中毒性或類中毒性顆粒,且兩者中性粒細胞堿性磷酸酶活性均增高,故需注意進行鑒別。與lkr不同,慢性中性粒細胞白血病無發熱和膿毒血癥的臨床表現,疾病進展緩慢,常伴肝、脾腫大。約20%慢性中性粒細胞白血病患者病程中常與多發性骨髓瘤、骨髓增生異常綜合征、真性紅細胞增多和特發性骨髓纖維化等并發。多數慢性中性粒細胞白血病的患者核型正常,僅約10%病例伴克隆性核組型異常,包括+8、+9、+21、del(20q)和del(uq),另有少數骨髓培養細胞經X線滅活多態性分析或熒光原位雜交檢測證明其中性和嗜酸粒細胞屬克隆性,而淋巴單核細胞及紅系細胞則呈非克隆性。慢性中性粒細胞白血病屬老年病,青少年期罕見。臨床上,慢性中性粒細白血病的診斷需在lkr所有可能原因均經排除后才能考慮,必要時定期隨訪。